2023年07月12日

日本人の自覚症状のトップは男女とも腰痛。高血圧、糖尿病、脂質異常症での通院が上昇! ~国民の健康、介護、貯蓄に関する「令和4年国民生活基礎調査」(厚労省)~

カテゴリー: 生活習慣で見る 高血圧 脂質異常症(高脂血症) 糖尿病 肺がん 大腸がん 歯周病 患者数 その他の情報源 喫煙

児童のいる世帯は18.3%で過去最低 ● 1世帯当たり平均所得は545万円(61.6%は平均所得以下)

相対的貧困率は15.4%。子どもの貧困率は11.5% ● 自覚症状(有訴者率)では男女とも腰痛がトップ

高血圧や糖尿病、脂質異常症の通院者率が上昇

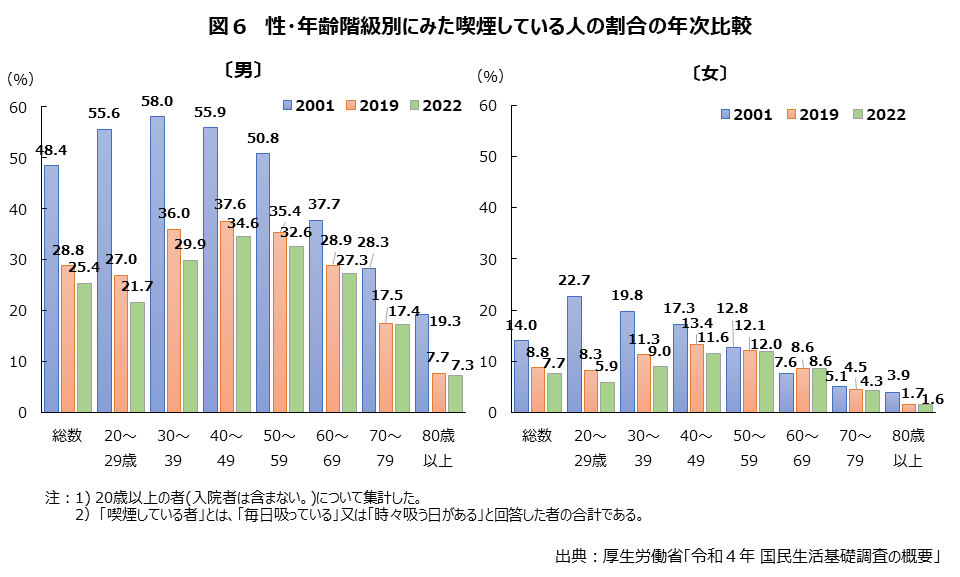

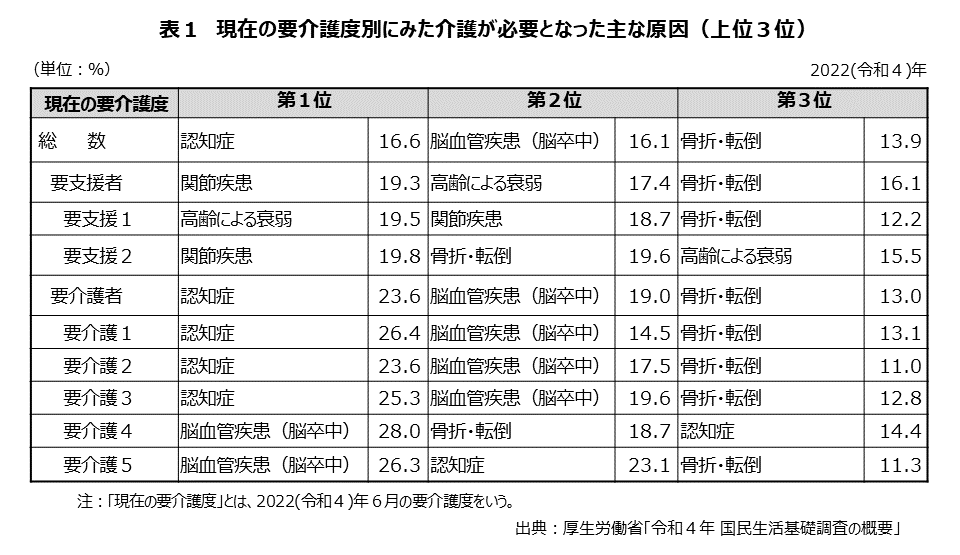

若年層の喫煙者率が著減。男性の喫煙者率は約20年でほぼ半減 ● 要介護の原因のトップ3は、認知症、脳卒中、骨折・転倒

要支援者は、関節疾患、高齢による衰弱、骨折・転倒

そのほか詳細については「令和4年 国民生活基礎調査の概況」をご覧ください。

2019年(令和元年)に続く、13回目の大規模調査

国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得などの国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画、立案に必要な基礎資料を得ることを目的に、1986(昭和61)年から3年ごとに大規模な調査、その間の各年は簡易調査として実施されてきています。2022(令和4)年は13回目の大規模調査にあたり、健康、介護、貯蓄に関する事項が調査されています。

世帯数と世帯人員の状況:単独世帯、高齢者世帯の割合が過去最高

調査時(2022年6月2日)における全国の世帯総数は、5,431万世帯、平均世帯人員は2.25人でした。世帯人員が経年的に減少し、世帯数は経年的に増加しています(図1)。

全世帯のうち、単独世帯が全世帯の32.9%と約3分の1を占め、高齢者世帯(65歳以上の人のみか、65歳以上の人と18歳未満の未婚の人で構成される世帯)も31.2%と3割以上を占めています。これらの数値は過去最高です。

一方、児童のいる世帯は18.3%にすぎず、これは過去最低です。

所得等の状況:約30年で2割近い所得減

1世帯当たり平均所得は545万7千円で、これは前回の大規模調査(2019〈令和元〉年)の552万2千円よりも低下していました(図2)。ちなみに過去の最高平均所得は、1994(平成6年)の664万2千円で、その時からの約30年で約18%、世帯の平均所得が減少したことになります。

ただし、所得金額を世帯数の相対度数分布をみると、「200~300万円未満」が14.6%、「100~200万円未満」が 13.0%、「300~400万円未満」が12.7%と多くなっており、中央値(所得を低いものから高いものへと順に並べて2等分する境界値)は423万円となっています。平均所得は、1000万円以上の所得層によってが引き上げられるため、実際には平均所得金額(545万7千円)以下の割合は61.6%となっています。

なお、令和4年の所得を世帯状況別にみると、児童のいる世帯の平均所得は785万円であるのに対して高齢者世帯は318万3千円と、4割程度にとどまっていました。

このほか、生活意識が「苦しい」と回答した世帯は51.3%と、1年前(令和3年)の54.4%よりやや低下しましたが、それでも過半数が「苦しい」と回答しています。

相対的貧困率(OECD〔済協力開発機構〕準に基づく貧困線〈等価可処分所得の中央値の半分〉に満たない割合)は15.4%、子どもの貧困率(17歳以下の子ども全体に占める、貧困線に満たない17歳以下の子どもの割合)は11.5%でした。

なお、日本の相対的貧困率は、OECD加盟国38か国のなかで最下位より8番目と貧困率が高い状況が続いています(OECD Poverty rate)。

健康の状況

病気や怪我などで自覚症状のある人(有訴者)は、人口千人あたり276.5であり、前回(令和元年)の302.5から低下しました。性別では男性は246.7であるのに対して女性は304.2と高く、年齢層別では高齢者層ほど高くなり、80歳以上では492.7という結果です。

性別にみた有訴者率の高い症状として、男性、女性ともに「腰痛」がトップでした(図3)。本調査では従来、男性は「腰痛」がトップで「肩こり」が2位、女性は反対に「肩こり」がトップで「腰痛」が2位という結果が続いていたのですが、今回は女性の肩こりが減り腰痛はほとんど変わらなかったため、男性と同じく腰痛がトップとなりました。

傷病で通院している人(通院者)は、人口千人当たり417.3で、前回の404.0から上昇しました。性別では男性は401.9であるのに対して女性は431.6となっています。年齢層別では高齢者層ほど高くなり、80歳以上では727.6という結果です。 傷病別にみた場合、男女ともに「高血圧症」や「脂質異常症」での通院者率が高く、男性では「糖尿病」、女性では「眼の病気」でも高値であり、いずれも前回調査よりも高値でした(図4)。

過去1カ月間のこころの状態は、うつ病・不安症などの精神疾患のスクリーニングに用いられている「K6」という指標で評価されました。K6は、「神経過敏に感じましたか」「絶望的だと感じましたか」「そわそわ、落ち着かなく感じましたか」「気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか」「何をするのも骨折りだと感じましたか」「自分は価値のない人間だと感じましたか」という6項目の質問に対して、0点(まったくない)~4点(いつも)で回答してもらい、その合計点数で判定します。

調査結果は、合計点数が0~4点が70.9%と最も多くを占め、年齢層別でもすべての年齢層で0~4点が最多でした(図5)。ただし80歳以上はほかの年齢層よりスコアが高い(こころの状態の悪化を示唆する)割合が高い傾向もみてとれます。

喫煙の状況を性・年齢階級別に2001(平成13)年と比較すると、たばこを吸う人はほとんどの年齢階級で減っていて、とくに男性は半減に近く、また男女ともに20~29歳という若年層で減少が著しいことがわかります(図6)。

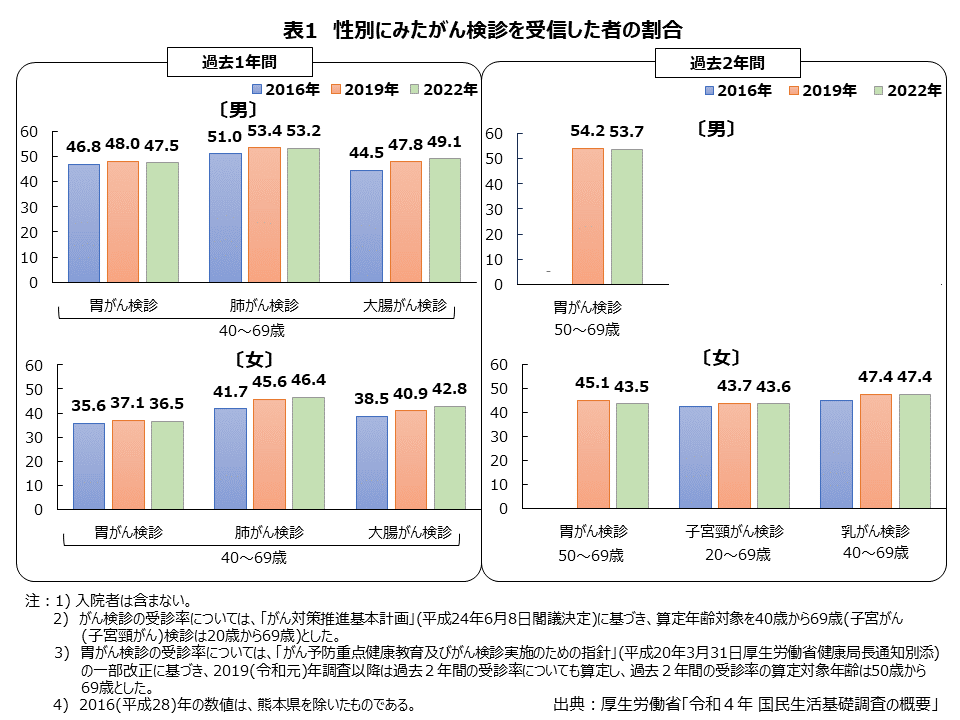

がん検診受診率は、概ね横ばいでした。

過去1年間に、胃がん、肺がん、大腸がんの各がん検診を受診した人の割合を性別にみると、男女ともに肺がん検診が最も高く、男性53.2%、女性46.4%です。過去2年間で胃がん検診を受診した割合は、男性53.7%、女性43.5%で、女性の子宮がん(子宮頸がん)検診は43.6%、乳がん検診は47.4%でした(図7)。

介護の状況:要介護の原因トップ3は、認知症、脳卒中、骨折・転倒

介護が必要になった原因のトップ3は、認知症、脳卒中、骨折・転倒でした(表1)。これを要介護度別にみると、「要支援者」では「関節疾患」が19.3%で最も多く、次いで「高齢による衰弱」が17.4%です。一方、「要介護者」では「認知症」が23.6%で最も多く、次いで「脳血管疾患(脳卒中)」が19.0%でした。

このほか、主な介護者が要介護者等と同居している割合は45.9%であり、これは前回(令和元年)の54.4%から、8.5パーセントポイント、比率として約16%低下したことになります。また、同居の主な介護者と要介護者等がいずれも65 歳以上の割合は63.5%であり、前回調査の59.7%から上昇していました。

出 典

■厚生労働省「令和4年 国民生活基礎調査の概況」■e-Stat(政府統計の総合窓口)令和4年 国民生活基礎調査