テレワーク・自宅待機による運動不足で生活習慣病のリスク

新型コロナウイルスによる生活習慣への影響

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック(大流行、感染拡大)が深刻化しています。

政府が最初に「イベント自粛要請」を発表した2月末時点では、「1〜2週間が感染拡大防止に極めて重要」との見込みでしたが、感染拡大を防ぐことはできず、いまや全都道府県に緊急事態宣言が出され、不要不急の外出を控えることが要請されています。

これに対応し現在、「テレワーク」(在宅勤務)を採用する企業が急速に増加しています。社内の会議はインターネットを介したものに切り替えられ、取引先への商用での訪問の機会も極端に減少しています。

ひと月前とは生活習慣ががらりと変わったという人も少なくないのではないでしょうか。自宅にいる時間が長くなり、身体活動量が減ってしまったという人が多いと考えられます。

人々の身体活動量が激減している

実際に、人々の身体活動量が減少していることを示したデータも発表されています。

筑波大学大学院が健康機器メーカーのタニタが東京都内にオフィスがある大手企業の社員およそ100人(平均年齢48歳)を対象に行った調査を分析したところ、新型コロナウイルスの影響が現われる前は、1日の歩数は平均約1万1,500歩だったものが、テレワークに切り替えた社員は、その歩数が29%減り、座っている時間も長くなっていたことがわかりました。中には1日の歩数が70%減少し、1日2,700歩程度と、厚生労働省が推奨している1日8,000歩を大幅に下回るケースもあったとしている。(出典:筑波大学大学院人間総合科学研究科 久野研究室)

身体活動量の減少が多くの疾患リスクの増加につながることは、よく知られています。例えば、肥満、肥満症、メタボリックシンドロームやフレイル、あるいは糖尿病、脂質異常症、高血圧、骨粗鬆症、サルコペニアなどの生活習慣病は、いずれも身体活動量が少ないことがそれらの発症および発症後の進行にかかわります。COVID-19による重症化のリスクとしても、肥満や一部の生活習慣病が指摘されています。

しかし、外出の自粛が要請され、多くの企業が可能な限りのテレワーク体制をとっている現在、ふだんどおりに身体活動を継続することは容易でなく、工夫が求められます。

この困難な状況下だからこそ、健康への意識は身につくのだといえます。このような状況にも対処できる運動習慣を工夫し、身につけて、みなさん個人、ご家族のスマートライフを目指しましょう。

テレワークによる運動不足の影響(1)体重の増加、生活習慣病リスクの増高

自宅から職場までの移動の身体活動を消費エネルギーに換算すると、往復2時間としておよそ300 kcal程度となります(最寄り駅まで徒歩または自転車、駅では階段利用、電車内での立位保持など基本的な身体活動として)。これに職場内での移動、昼食のための移動を含めると400 kcalを超えます。

一方、身体活動が自宅内だけでのエネルギー消費はおよそ50 kcal程度となります。その差は350 kcalにもなり、これを週に5日、4週間続ければ7,000 kcalものエネルギー消費不足です。人の体脂肪がもつエネルギー量は1?あたり7,000〜7,500 kcalなので、単純に計算して1ヵ月にちょうど1kg体重が増加する計算になります。

また、日々の通勤とテレワークの違いは体水分量に影響してきます。テレワークの場合、発汗量が減少し、筋肉のほか、脂肪、血液などにも水分が貯えられるので、実際の体重は1.5〜2?ほど増えることになります。

さらに、自宅では、甘い飲み物やお菓子、果物などを間食として食べる機会が増える可能性もあります。これらの間食で0.5〜1.5 kgほど体脂肪が増えると見込まれるので、結局、わずかか1ヵ月で2〜3 kgも増量することにもなりかねません。

そこで、対策としていくつかをご紹介します。皆様の状況や身体レベルに合わせて試みてください。ただし、無理は禁物です。ご自身の身体の状態を見極めて安全に行うことはいうまでもありません。

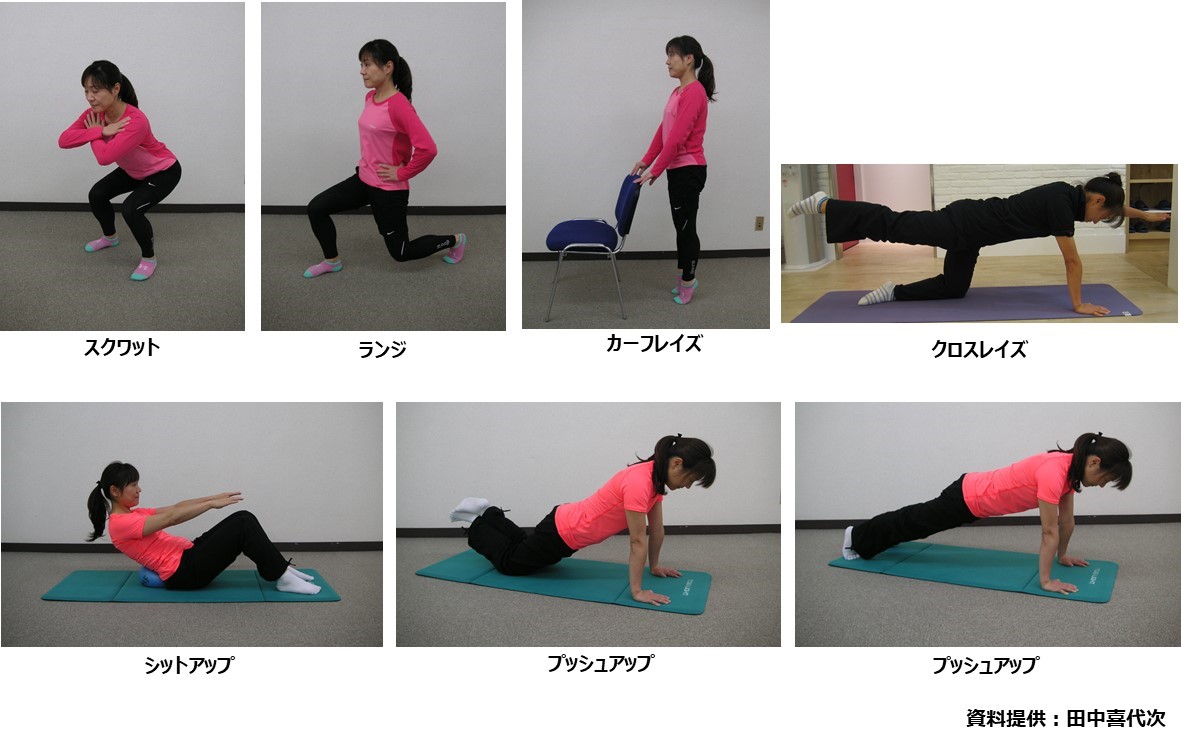

対策1 物を使用しない体力維持・強化法

- 筋トレ:スクワット、ランジ、カーフレイズ、クロスレイズ、シットアップ、プッシュアップ

- 体操系:ラジオ体操、テレビ体操、ストレッチ、その場足ふみ、玄関先の階段往復

筋トレ動画(Youtube野田市公式動画チャンネルURL)

立位で全身をストレッチするのだ!

下半身を筋力アップするのだ!

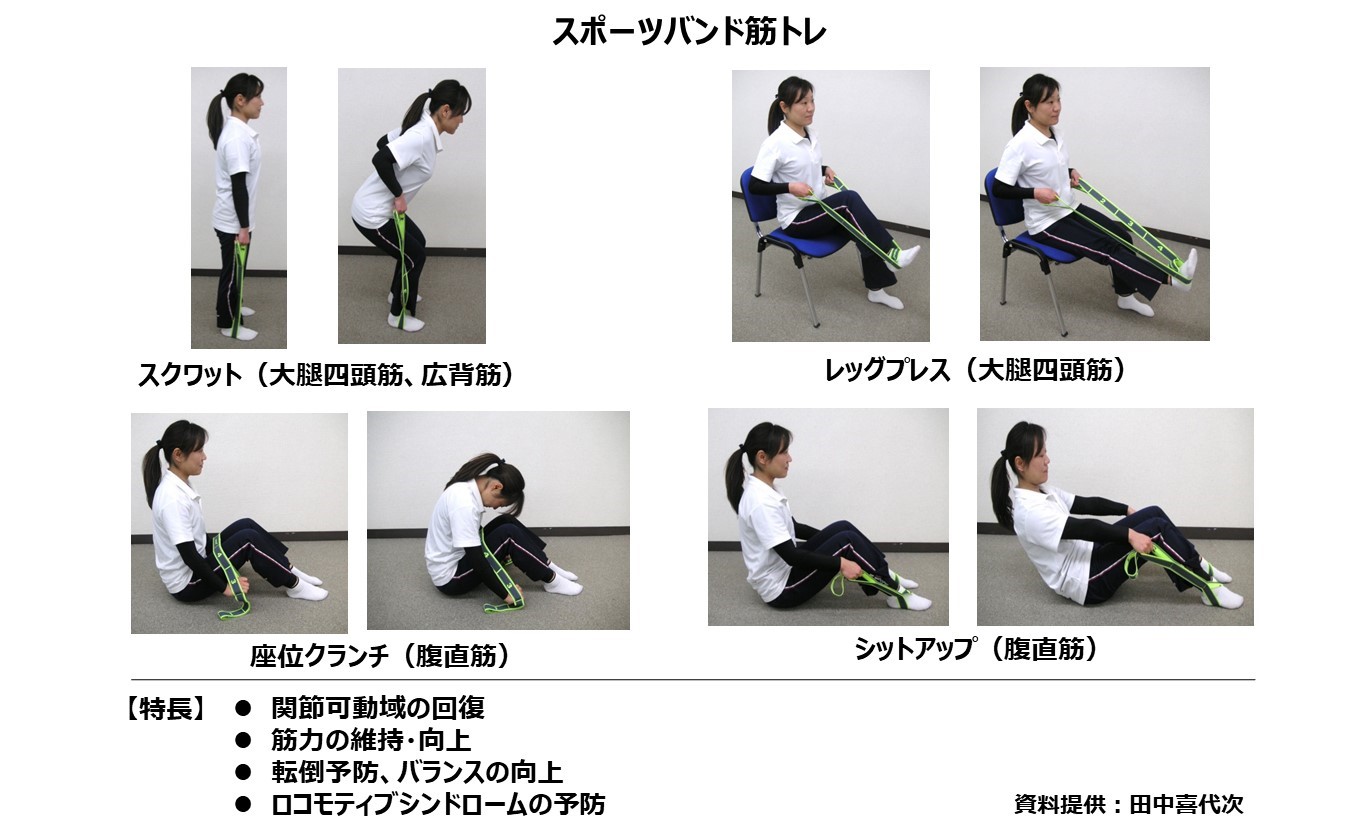

対策2 小物を使用する体力維持・強化法

ストレッチポール、Lov-a-ball(リラクゼーションボール)ストレッチ、バランスボール、Gボール体操、ダンベル筋トレ、スポーツバンド筋トレ、スクエアステップ、縄跳び

対策3 機器を使用する体力維持・強化法

固定式自転車こぎ、自走式歩行機、ステッピング、Jサーキット

対策4 ウォ―キング・ジョギングの勧め

これまで運動不足を自覚していた場合、テレワーク期間中にウォ―キングまたはジョギングに取り組んでみましょう。朝食前に行うと朝食が美味しくいただけ、昼食後に行うと血糖値の上昇が抑えられ、夕食の前後に行うと睡眠の質がよくなります。

ウォ―キングの時間は20〜40分。ジョギングの時間は10〜20分あたりから開始し、ご自身の目的や好みに応じて徐々に増やしていきましょう。ストイックにやり過ぎると、足関節、膝関節、腰痛、運動性貧血、不整脈などを誘発することもあるので、ウォ―キングは60分、ジョギングは40分程度までを目安としましょう。フルマラソン大会に出場する目標がある場合、この限りではありません。

ただし、せっかくの運動も密集状態にならないように、外での運動は社会的距離(ソーシャルディスタンス)も忘れないようにしましょう。

対策5 体重が増加しないためのダイエット(食事)の工夫

- まったく運動しない場合:食事によるエネルギー摂取量は通常の8割に留めましょう。

- 対策3〜4のいずれかの運動を行う場合:エネルギー摂取量は通常の9割程度としましょう。

- 肥満対策:減量を実行したい場合:エネルギー摂取量は通常の7割程度とする。間食や酒のつまみは野菜、海藻類、適量の果物や刺身、少量の種実類としましょう。

- 高血糖対策:糖質摂取を適量に留め、食後に対策1〜3のいずれかを実行しましょう。

- 高血圧対策:塩分摂取を適量に留め、1〜2時間おきに対策1の体操系を実行しましょう。

- 高尿酸対策:レバー、干物、魚卵等を控え、たんぱく質や酒の摂りすぎに気を付けましょう。また、軽い運動を心がけ、筋トレは軽めに留めましょう。

- 食事をテイクアウトする場合:品数の多い栄養バランスのとれた弁当などを選びましょう。

- 食事のデリバリーを求める場合:不足する食材(野菜、果物など)を自宅で補いましょう。

- 冷凍食品を使用する場合:栄養表示を確認し、栄養バランスの偏りに注意しましょう。

対策6 アスリートや元気な子どものための体力トレーニング

HIIT(high-intensity interval training)と呼ばれている高強度インターバルトレーニングがお勧めです。狭い場所でもやれる効率の高いトレーニングです。

固定式自転車エルゴメータを利用する場合、10〜40秒ほど全力の80〜90%くらいの力で漕ぎ、10〜20秒ほど休むか軽く漕ぎます。これを1ラウンドとし、1日に3〜5ラウンドほどおこないます。非常にきつい内容なら週に3回、アスリートにとってそれほどきつい内容に感じないなら、週に5〜6回がお勧めです。

固定式自転車エルゴの代わりに、ステップ台を利用し、両足で台にジャンプする方法もあります。台の高さは自分で調節します。物を何も使用しない方法として、バーピーという全身運動(ジャンプや腕立て姿勢の連続くりかえし)などがあります。合計時間は、4分(タバタ式)〜20分程度で終えられます。

元気なスポーツ少年も同様のプロトール(方法)で取り組むと体力は維持できます。しかし、足関節、膝関節を痛めたり、ひどい筋肉痛や肉離れなどを起こす確率が高いため、ケガを起こす兆候を感じたらすぐに中止すべきです。

アスリートでないものの、体力(持久力や筋力)を短期間に高めたい場合、自分を追い込むようなトレーニンが有効です。ただし、健康な人に向くもので、心血管系疾患、高血圧症、糖尿病、高尿酸(痛風)、不整脈、さらには膝痛や腰痛など筋骨格系に問題を抱える人は絶対禁忌です。

テレワークによる運動不足の影響(2)筋力の低下、筋パワーの低下

徒歩による歩数、階段利用、電車内での揺れ対応(踏ん張り)などが1ヵ月間にわたり継続的にあるかないかで、脚筋力への影響が出てきます。

中高年の方が1ヵ月の筋トレを行うと脚筋力を20%ほど高まりますが、そのおよそ3分の1(7%)が1ヵ月の座位生活によって失われます。この7%は小さいように見えますが、以前のような多忙な日常生活へ戻った場合、駅の階段移動時などに体力の低下を顕著に自覚することになるでしょう。

さらに、筋力とともに自宅待機による運動不足生活が続くと、俊敏性までもが低下し、筋力と俊敏性の積で表せる筋パワーも低下します。

これらの悪影響は、COVID-19が収まった後に、久しぶりに再開するテニス、ゴルフ、バスケットボール、サッカーにおける運動パフォーマンスにも及びます。スポーツ活動を再開し、パフォーマンスの低下をできるだけ最小限に留めたい場合、上記の対策1と対策2、または対策1と対策3の組合せが必須です。

対策を全く講じずにテレワークばかりの1ヵ月を過ごすと、看過できない悪影響が身体に及ぶことを肝に銘じましょう。

日頃から運動習慣のなかった人は、ぜひ見直してみてください

テレワークに伴う生活環境の変化によるストレスは、睡眠障害やアルコール摂取量の増加やご家族とのコミュニケーションにも影響を及ぼしかねません。運動はストレス解消には最も効果が期待でき、誰でも容易にできるものです。

この機会に、日頃から運動習慣のなかった人は、ぜひ見直してみてください。

参考:健康習慣について

「アクティブガイドーいつでもどこでもプラス10」(厚生労働省)

「運動の習慣化による 健康づくり」(茨城県健康プラザ)

2020年04月 公開