2015ǯ12��02��

���Ĥ�礦��Ǿ��ȿ����������ʤࡡ���ߥ�˥���������ɬ��

���ƥ���� ��¿��¿ư��¿�١�¿�ܡ�

���ʹ֤���������ǡ����ߤ����ߤĤᤢ�������Ū�����դ�ʧ�����Ȥ����ڤǤ��뤳�Ȥ���Ǿ������Τ�ȤŤ���������ˡ�Dz������줿�����θ�����Ʋʳػ�֥˥塼��������פ�ȯɽ���줿��

�ߤĤᤢ���ϥ��ߥ�˥���������ư��ɬ�ܤʽ����ʳ�

�����ߤ����ߤĤᤢ�������ߤ������դ�����礦���֤ϡ��ʹ֤�¾�Ԥ�ʣ���ʥ��ߥ�˥���������Ԥ�����ɬ�ܤʽ����ʳ��Ȥʤ롣���ξ��֤ϡ��Ҷ��������ͤ���Ĺ������Ǽ����ȳ�������롣�ߤ������դ�����礦���Ȥϡ��ʹ֤�¾�Ԥȥ��ߥ�˥���������Ȥ��Ǥ��äǤ���Ȥ����롣

�ߤĤᤢ���ȥ��ߥ�˥���������߳�ˤǤ���

����������ब�¸������ܤ����Τϡ�(1)���ն�ͭ�κݡ�����Ū�ˤϤɤΤ褦�ʸ��ݤ������Ƥ���Τ���(2)���Ĥ����ն�ͭ�������ȤΤ������ȤϤϤ���Ƥ����Ȥϰۤʤ븽�ݤ�������Τ���(3)���ն�ͭ�Ƥ�������Ǿ����е����Ϥɤ��ʤäƤ���Τ����Ȥ���3�����ä���

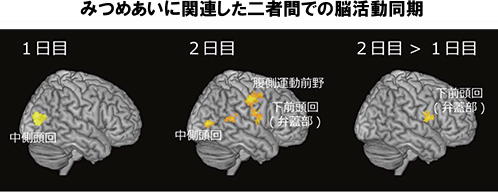

���¸��Ǥϡ������̤μ¸����üԤ��ڥ��ˤʤꡢ2���ֹԤ�줿��1���ܤϡ��ߤĤᤢ���ˤ�ä����ն�ͭ���֤ˤ�����ͤ�Ǿ��ư�Ƚ֤��ξ��֤�fMRI���֤��Ѥ��Ƶ�Ͽ������

�����θ廲�üԥڥ��ϡ���Ʊ���ղ���(�ߤĤᤢ���ˤ�����ն�ͭ���֤���ǡ����ߤ��˻�����Ȥä�Ʊ����Τ����դ������Ȥ�������)����50ʬ�ֹԤä���

��2���ܤ�1���ܤ�Ʊ���ڥ����Ф���1���ܤ�Ʊ�ͤ�fMRI���֤��Ѥ��ƤߤĤᤢ���ˤ�����ն�ͭ���֤�Ǿ��ư�ȹ�ư���¬���ޤ�����������ɲü¸��Ȥ��ơ��ߤ��Υꥢ�륿�����ɽ��ǤϤʤ��������˻��Ƥ��Ƥ������������ߤĤ�Ƥ��ä��ݤ�Ǿ��ư�ȹ�ư��Ͽ������

�����η�̡�1���ܤΤߤĤᤢ���ˤ�����ն�ͭ���֤ι�ư��ɸ�Ȥ��ơ��ڥ��ˤʤä���Դ֤ν֤���Ʊ�����ٹ礤��Ĵ�٤��Ȥ�����2�ͤν֤����ä�ͭ�դ�Ʊ���ϵ����ʤ��ä���������Ǿ��ư�Ǥϡ���Ǿ����α���¦Ƭ��ˤ����ơ���Դ֤�Ʊ��������ư������

��������2���ܤΤߤĤᤢ������Ǥϡ�2�ͤν֤���ͭ�դ�Ʊ�����ߤ�줿�������Ǿ��ư�Ǥϡ�1���ܤμ¸���ͭ�դʳ�ư��Ʊ�����ߤ�줿��Ǿ����α���¦Ƭ��ʳ��ˡ�������Ƭ��(�۳���)��ʢ¦��ư����Ȥ��ä�����˹����ϰϤˤ����ơ�2�ͤ�Ǿ��ư��Ʊ����ǧ���줿���ѻ����줿Ǿ��ư��Ʊ���ϡ��֤���Ʊ�����ٹ礤�ȴ�Ϣ���Ƥ�����

�����ʹ�ư��ˡ�γ�ȯ�˴���

���֥��ߥ�˥����������äǤ������ն�ͭ�ϡ��֤��Ȥ���̵�ռ�Ū��ȯ�������ư��𤷤���Ԥ�Ҥ�Ư�������ꡢ��Դ֤�Ǿ��ư�ξ��֤�Ʊ��������Ư�������뤳�Ȥ����餫�ˤʤä����ߤĤᤢ���ˤ�����ն�ͭ�ϡ�Ǿ��ư�Υѥ������Ʊ��ˤ��뤳�Ȥǡ����θ�Υ��ߥ�˥���������߳�˳��Ϥ���Ư���������ǽ��������פȡ���ƣ�����ϽҤ٤Ƥ��롣

�����塢���ն�ͭ�Υᥫ�˥�������餫�ˤ��뤳�Ȥǡ����鸽��ǤϤ����̤ι⤤������ã��ˡ(�ؽ���ˡ)�γ�ȯ�䡢����ˤϥ��ߥ�˥�����������̤�������Ȥ��뤵�ޤ��ޤʼ������Ф��뿷���ʹ�ư��ˡ�γ�ȯ�ʤɤ���ԤǤ���Ȥ�����

�����ʳظ��浡�������ظ����

��TERA��