2021年11月17日

全国生活習慣病予防月間2021講演会レポート【1】「休む技術ースマホ時代の仕事オフのつくりかた」ー講演会動画は継続公開中!ー

キーワード: 全国生活習慣病予防月間 協会・賛助会員関連ニュース

「全国生活習慣病予防月間2021」サイトは、2月の公開以降10月末まで、延べ48,000名を超える皆様にご訪問頂き、ポスター・リーフレットのダウンロード数は6,259件(全国生活習慣病予防月間2011以降のダウンロード総数67,000件)となりました。多くの皆様のご支援を心より御礼申し上げます。

市民公開講演会より西多昌規先生の講演「休む技術ースマホ時代の仕事オフのつくりかた」の講演レポートをお届けいたします。本講演は、「全国生活習慣病予防月間2021」サイトで引き続き継続公開中です。お見逃しの方はぜひお立ち寄りください。

「全国生活習慣病予防月間2021」サイトは、2月の公開以降10月末まで、延べ48,000名を超える皆様にご訪問頂き、ポスター・リーフレットのダウンロード数は6,259件(全国生活習慣病予防月間2011以降のダウンロード総数67,000件)となりました。多くの皆様のご支援を心より御礼申し上げます。

市民公開講演会より西多昌規先生の講演「休む技術ースマホ時代の仕事オフのつくりかた」の講演レポートをお届けいたします。本講演は、「全国生活習慣病予防月間2021」サイトで引き続き継続公開中です。お見逃しの方はぜひお立ち寄りください。

「休む技術ースマホ時代の仕事オフのつくりかた」

西多 昌規 先生

早稲田大学睡眠科学研究所 所長・スポーツ科学学術院 准教授

西多先生は、休養や睡眠に関して、多くの著書があり、マスコミにもよく登場している精神科医。デジタル社会の現在、オン(仕事)とオフ(個人的な時間)がはっきりしなくなり、ともすれば、仕事がオフの時間に容易に侵食する時代といえる。そして、コロナ禍。休み下手な日本人に、突然強いられたリモートワークは、さらに、状況に拍車をかけている。ニューノーマル時代を生き抜くためには、メンタルを健康に保ち、常にリフレッシュする『休息』がもっとも大切であると指摘する。

西多 昌規 先生

早稲田大学睡眠科学研究所 所長・スポーツ科学学術院 准教授

西多先生は、休養や睡眠に関して、多くの著書があり、マスコミにもよく登場している精神科医。デジタル社会の現在、オン(仕事)とオフ(個人的な時間)がはっきりしなくなり、ともすれば、仕事がオフの時間に容易に侵食する時代といえる。そして、コロナ禍。休み下手な日本人に、突然強いられたリモートワークは、さらに、状況に拍車をかけている。ニューノーマル時代を生き抜くためには、メンタルを健康に保ち、常にリフレッシュする『休息』がもっとも大切であると指摘する。

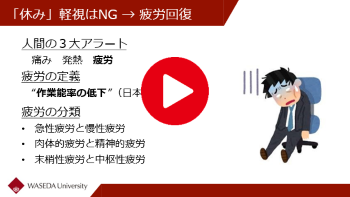

Part 1:日本人はなぜ休み下手なのか?

キリスト教文化では、旧約聖書にあるように「仕事は神から与えられた罰」とされる。一方で日本では労働は美徳され、とくに高度経済成長期にその傾向が加速したと考えられる。現在でも日本人が“休み下手”であることを示すエビデンスがあり、例えば有給取得率は50%を若干上回る程度であって、国際的に低水準。日本人が休まない理由として、1.休むことの軽視、2.法整備が不十分、3.休まない組織文化――などである。

とくに、「休むことの軽視」は疲労につながり、結果として作業能率が低下し、休みを取得する機会がより減少してしまう。急性疲労(一過性の疲労)を適切な休息によって回復させ、慢性疲労とさせないことが重要である。

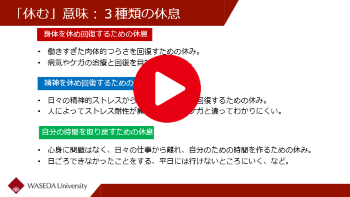

Part 2:休み方の知識と実践

「休む」ことには、三つの意味がある。一つは身体を休めること、二つ目は精神を休めること、そして三つ目は「自分のための時間を確保する」ための休息である。前二者は一般的に理解されているのに対し、三つ目の視点を意識して休養を心がけている人は多くない。

また、「休み」は“守りの休み”と“攻めの休み”のバランスが大切である。身体が疲れている場合は家でくつろぐことも良いが、気分が晴れない場合などには外出し身体を使った方が良い。

日本人が休み下手な理由として、責任感の強さや休むことの罪悪感、あるいは組織内での承認欲求などがあるとされる。これに対して近年、「ワークライフバランス」という言葉が喧伝されるが、意味がやや曖昧である。むしろ、「休む」ことを起点に生活を考えるような発想の転換が重要ではなかろうか。

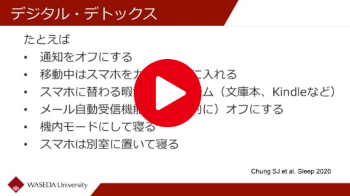

Part 3: デジタル・オンライン社会の休み方

2010年代の後半以降、生活のあらゆる場面にスマホが入り込み、生活のリズムがスマホに支配されるようになった。帰宅後や休日にも連絡が届き、オンとオフ)の境界の不明瞭化が進んでいる。また、SNSの利用には、常に自身が外的評価を受けるという、これまでにはなかったストレスを伴う。

このような新たなストレスに対する処方箋として、1.デジタルデトックス、2.スマホを使う場面の明確化、3.SNSの利用を見直す、4.オンとオフの再調整、5.休憩のルーチン化――という五つのマネジメント戦略を提案したい。

座りがちな生活による死亡リスクを防ぐには、中強度の運動を1日に60〜75分行う必要があるとされている。しかし一方で、週に1時間の運動でも、うつ病のリスクが12%低下すると報告されている。コロナ禍で身体活動が少なくなりがちだが、ぜひ時間をつくり動くようにしていただきたい。

総合討論 「コロナ禍の生活習慣」

総合討論は、西多昌規先生の講演に引き続き、全国生活習慣病予防月間2021のテーマである「多休」(しっかり休養)をもとに、コロナ禍のなかで「休養を考える」と題して質疑が行われた。

「仕事のオン・オフとワーケーションとは矛盾しないのか」、「休むことの教育もあってしかるべき」、「これまでに休まない文化をどう考えるか」、「攻めの休み、守りの休み」、「Self efficacyとSelf medication」、「座りっぱなしの弊害」などとともに、日本生活習慣病予防協会の健康標語である「一無、二少、三多」の三多(多動、多休、多接)の重要性などが言及された。

<全国生活習慣病予防月間2021概要> ■共催 一般社団法人 日本生活習慣病予防協会 公益財団法人 がん集学的治療研究財団 NPO法人 セルフメディケーション推進協議会 ■協賛株式会社タニタ、サラヤ株式会社、リボン食品株式会社、森永乳業株式会社、松谷化学工業株式会社、株式会社明治 ■後援 厚生労働省、公益財団法人 健康・体力づくり事業財団、健康日本21推進全国連絡協議会、公益財団法人 8020推進財団、公益財団法人 循環器病研究振興財団、公益社団法人 アルコール健康医学協会、公益財団法人 日本糖尿病財団、一般社団法人 動脈硬化予防啓発センター、一般社団法人 日本サルコペニア・フレイル学会、一般社団法人 日本肥満学会、一般社団法人 日本臨床内科医会、一般社団法人 日本肥満症予防協会、一般社団法人 日本くすり教育研究所、一般社団法人 日本産業保健師会、糖尿病治療研究会、日本健康運動研究所、特定非営利活動法人 日本人間ドック健診協会、九州ヘルスケア産業推進協議会 ■生活習慣病予防 お役立ちツール 2021のスローガンの川柳を使用したポスター、リーフレットは当協会サイト「生活習慣病予防 お役立ちツール」で自由にダウンロード可能です(2月1日より)。これまでのスローガンのポスター、リーフレットも本サイトより無料でダウンロード可能です(非営利目的限定)。ぜひ、ご活用ください。 ■一般社団法人日本生活習慣病予防協会とは 当協会は、生活習慣病の一次予防を中心に、その成因、診断、治療、リハビリテーションに関する知識の普及啓発、生活習慣病に関する調査研究を行うことにより国民の健康の増進に寄与することを目的に、2000年に設立され、2020年で設立20周年を迎えます。2012年より公益性を高めるため一般社団法人化。役員は、医師を中心に構成。

関連トピック

一無・二少・三多 ▶ 全国生活習慣病予防月間

- 2025年02月10日

- 毎年2月は「全国生活習慣病予防月間」

2025年のテーマは「少酒~からだにやさしいお酒のたしなみ方」です。 - 2025年01月23日

- 1月23日は「一無、二少、三多の日」

2月1日より「全国生活習慣病予防月間2025 」がスタート! - 2024年12月26日

- 毎年2月は「全国生活習慣病予防月間」

2025年のテーマは「少酒」です!"からだにやさしいお酒のたしなみ方"をテーマに市民講演会(Web開催)を公開予定 - 2024年12月26日

- 最新の患者調査が公表される!~総患者数の最多は高血圧症で、前回より約100万人、歯周病は約275万人増加~

- 2024年10月24日

- 20~40代の女性で「運動をしない」割合が高く、とくに40歳代女性の体力が低下傾向

スポーツ庁「体力・運動能力調査」の結果

▶ 協会・賛助会員関連ニュース

- 2025年02月10日

- 毎年2月は「全国生活習慣病予防月間」

2025年のテーマは「少酒~からだにやさしいお酒のたしなみ方」です。 - 2025年01月23日

- 1月23日は「一無、二少、三多の日」

2月1日より「全国生活習慣病予防月間2025 」がスタート! - 2024年12月26日

- 毎年2月は「全国生活習慣病予防月間」

2025年のテーマは「少酒」です!"からだにやさしいお酒のたしなみ方"をテーマに市民講演会(Web開催)を公開予定 - 2024年12月26日

- 最新の患者調査が公表される!~総患者数の最多は高血圧症で、前回より約100万人、歯周病は約275万人増加~

- 2024年10月08日

- 10月8日は、糖をはかる日です。 健康診断の機会を逃さず、生活習慣病を予防しましょう。