2015年04月03日

脈拍測定を取り入れると運動の効果を高められる

キーワード: 糖尿病 「多動」身体を活発に動かす 身体活動・運動不足

運動療法情報ファイル

運動療法は、食事療法とともに車の両輪にたとえられ、糖尿病の基本治療として重要視されています。しかし、「どれくらいの強度の運動をすれば効果的なのか」という疑問をもつ人は少なくありません。

運動療法は、食事療法とともに車の両輪にたとえられ、糖尿病の基本治療として重要視されています。しかし、「どれくらいの強度の運動をすれば効果的なのか」という疑問をもつ人は少なくありません。

『糖尿病の運動療法 情報ファイル』では、そうした疑問に応えるために、慶應義塾大学スポーツ医学研究センターの勝川史憲先生に監修いただき、40〜70歳の男性5人に協力してもらい、実証実験を行いました。 家の近所で行うウォーキングは簡単に取り組める有酸素運動です。脈拍数を測定しながら続ける適度な運動は、大きな恩恵をもたらします。手軽な運動であっても続ければ十分な効果を得られます。

ケースステディ編:測ってみました 人によってどれくらい違うの?(糖尿病の運動療法 情報ファイル)

脈拍数を測りながらウォーキング 運動の適度な強度が一目瞭然

ウォーキングを続けている方や、これからはじめるという方は、「せっかくなら効率のいい運動の仕方を実践したい」と考えるのでないでしょうか。「1分間あたりの脈拍数をはかること」で、効果的な運動の強度の基準を求めることができます。

脈拍測定を行いながら運動に取り組むと、運動の効果を高められるだけでなく、運動へのモチベーションも向上します。

脈拍数は、運動中に常に変動しています。さらに、脈拍数の変動には個人差があることが、今回の試験で確かめられました。運動を習慣として続けている人がウォーキングをすると、脈拍は上昇しにくいことが分かりました。

同じ運動でも体力がつけば脈拍数は上がりにくくなります。習慣的に運動を続ければ、一度により長い時間の運動を行えるようになります。

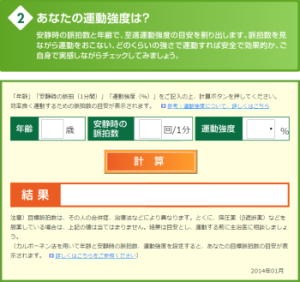

最大脈拍数を計算する方法

ケースステディ編:測ってみました あなたの運動強度は? 運動をしながら脈拍数を測定すると、効果的な運動強度に達しているかを手軽に知ることができます。運動時の目標脈拍数は、最大脈拍数と運動強度から計算できます。 脈拍数は、手首に指を当てて、1分間の脈拍を数えれば分かりますが、最近では、手首に巻くだけで手軽に脈拍数を持続して測れる便利な脈拍計も開発されています。 一般的には、有酸素運動を一定の時間(15〜20分以上)続けると、体にたまった体脂肪が直接エネルギー消費に使われると考えられています。では、脂肪燃焼に効果的な脈拍数はいくつなのでしょうか。 例えば、40歳代の男性の場合、1分間に心臓が収縮する回数を示す脈拍数が100拍/分の軽い運動からはじめ、ややきつい運動を行い脈拍数を120拍/分以上に高める。インターバル(休憩)を入れながら、運動強度を高められるよう適度な運動を続けると効果的です。

運動はほぼ毎日行うのが理想的ですが、運動の種類や時間帯、年齢、体調によって、脈拍数の上がり方に差が出てきます。「継続は力なり」です。できることから運動をはじめてみましょう。

ケースステディ編:測ってみました あなたの運動強度は? 運動をしながら脈拍数を測定すると、効果的な運動強度に達しているかを手軽に知ることができます。運動時の目標脈拍数は、最大脈拍数と運動強度から計算できます。 脈拍数は、手首に指を当てて、1分間の脈拍を数えれば分かりますが、最近では、手首に巻くだけで手軽に脈拍数を持続して測れる便利な脈拍計も開発されています。 一般的には、有酸素運動を一定の時間(15〜20分以上)続けると、体にたまった体脂肪が直接エネルギー消費に使われると考えられています。では、脂肪燃焼に効果的な脈拍数はいくつなのでしょうか。 例えば、40歳代の男性の場合、1分間に心臓が収縮する回数を示す脈拍数が100拍/分の軽い運動からはじめ、ややきつい運動を行い脈拍数を120拍/分以上に高める。インターバル(休憩)を入れながら、運動強度を高められるよう適度な運動を続けると効果的です。

[mhlab]