2022年09月26日

日本の女性のやせ過ぎ問題とその栄養対策 Part 2 高齢女性のやせ過ぎ問題も待ったなし!

キーワード: 生活習慣 一無・二少・三多 骨粗鬆症/ロコモティブシンドローム/サルコペニア 協会・賛助会員関連ニュース 女性の健康 食生活

一般社団法人 日本生活習慣病予防協会

高齢女性のやせ過ぎ問題

日本の高齢者に占める「やせ」(BMI18.5未満)の割合は、「2019年度国民健康・栄養調査」によると、男性は4.5%、20人に1人未満ですが、女性は9.3%、男性の2倍以上やせが多く、10人のうち1人近くがやせに該当していることになります。

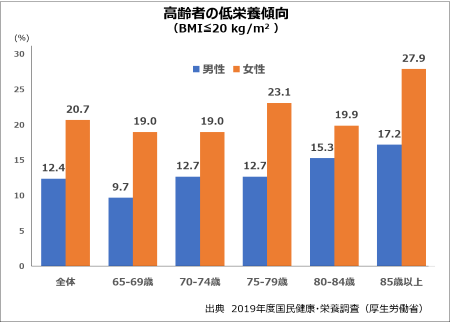

また、同調査ではBMI20未満を「低栄養傾向」と定義しており、その割合は実に20.7%と、高齢女性の5人に1人が低栄養の可能性があるとしています(図)。

高齢者のやせは、生命予後(余命)との観点から多くの研究があります。

高齢者のやせは、生命予後(余命)との観点から多くの研究があります。

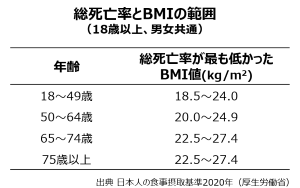

「日本人の食事摂取基準」(2020年版)では、50歳以上のBMIの目標値が改定されていますが(Part 3参照)、その背景のひとつとしてBMIと死亡率の関連について研究が取り上げられています(図)。

「日本人の食事摂取基準」(2020年版)では、50歳以上のBMIの目標値が改定されていますが(Part 3参照)、その背景のひとつとしてBMIと死亡率の関連について研究が取り上げられています(図)。

BMIが23.0~24.9と、普通体重の範囲内でやや高めの人の疾患リスクが最も低く、この傾向は、高齢になるに従い、より顕著に認められます。65歳以上では、BMI22.5~27.4と、非高齢者の場合は一部「過体重」にもかかるくらい"太め"のほうが、死亡リスクが低いとの結果です。

中年期までは太り過ぎによる糖尿病や動脈硬化性疾患などの生活習慣病のリスクが課題になりますが、ある程度の歳を重ねると、太り過ぎだけでなく、やせ過ぎ、低栄養のほうがむしろ死亡率が高くなるということです。 「2019年度国民健康・栄養調査報告」(厚生労働省) 「本人の食事摂取基準(2020年版)」(厚生労働省)

低栄養が招くフレイル

フレイルは、米国で用いられている「frailty」に由来しますが、日本老年医学会では、日本語訳として「虚弱」を使わずに、あえて「フレイル」という言葉を提唱しました。これは、「虚弱」という単語には、もう健康な状態には戻れない、というイメージを伴うためです。これに対して、「frailty」 は、健常な状態に戻れるという意味を含んだ言葉です。

すなわち、フレイルとは、加齢に伴って身体機能や予備能力が低下した状態であり、健康な状態と要介護となる状態の間に位置しています。したがって、フレイルの状態であれば、早期に適切な介入を行い、栄養状態の改善や運動を行うことで、再び健康な高齢者の状態に戻ることができます。

フレイルは、身体的側面のほか、精神的側面(認知機能低下など)、社会的側面(孤立・孤独など)を加えて診断されます。

身体的側面には、低栄養、嚥下・摂食機能障害(オーラルフレイル)、転倒・骨折などがあり、疾患として「サルコペニア」「ロコモティブシンドローム」(ロコモ)、骨粗しょう症などがかかわり、いずれも「やせ過ぎ」、すなわち、低栄養が大きな誘因となります。

サルコペニアは、ギリシャ語で筋肉を表す「sarco(サルコ)」と喪失を表す「penia(ぺニア)」からの造語です。筋肉量が減少し、全身の筋力低下および身体機能の低下が生じる状態です。

近年、筋肉量が減少し、体脂肪が増える「サルコペニア肥満」が、通常の肥満よりも糖尿病や高齢期の日常生活機能(歩行や嚥下・摂食機能など)の低下の原因になるとして危惧されています。

サルコペニア肥満は、男性より筋肉量の少ない高齢女性に多いのですが、やせすぎの若い女性でも「サルコペニア肥満」が指摘されています。前記した順天堂大学の研究「やせているにもかかわらずメタボリックシンドロームと同じような変化が起きている」は、サルコペニア肥満の状態です。

「ロコモティブシンドローム」(ロコモ)は、筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、「立つ」「歩く」といった自分一人で移動することに何かしら支障が起きている状態のことです。ロコモは日本でのみ使われている呼称です。

骨粗しょう症はロコモに関係している疾患です。骨粗しょう症では、痛みなどの自覚症状が問題になることもありますが、何より、骨折リスクの上昇が問題となります。

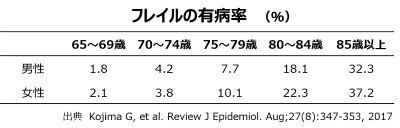

男性より女性のほうがフレイルになりやすいことが示されています。海外からは、高齢男性の5.2%、高齢女性の9.6%がフレイルに該当するという報告があります1)。

日本国内のデータとして、65 歳以上を対象とした5つの疫学研究を解析した研究では、7.4%がフレイルであり(総対象者11,940人)、年齢・性別で見ると、以下のように、やはり女性のほうがその該当者率が高いことが示されています2)。

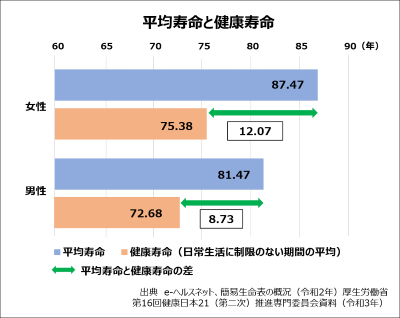

フレイルが女性に多いことは、男性より平均定命が長いことも影響しています。その分、健康寿命(日常生活に支障のない期間)と平均寿命の差も男性より長く、12.07年(男性8.73年)と報告されています(図)。

現在、我が国では、日常生活に支障が生じる原因として、介護必要度区分のうち「要支援」になる原因の第1位は関節疾患(18.9%)、第2位は高齢による衰弱(16.1%)、第3位は骨折・転倒(14.2)、要介護の第3位は骨折・転倒(12.0%)です(国民生活基礎調査の概況2019年度)。

健康寿命をいかに延伸させるか、そのキーになるのがフレイル対策です。フレイルに陥らない、あるいは早期に適切な介入を行い、健康な状態を維持することが重要です。

やせ過ぎ女性に必要な栄養と運動

やせ過ぎの女性に生じる健康障害のリスクを下げる方法は、適切な食事をとって、低栄養から脱却することです。ただし、単に、食べる量を増やしたのでは脂肪が蓄積されて、インスリン抵抗性や骨粗しょう症、高齢者のフレイルのリスクが解消されません。

食事に加えて、運動を行うことで、血糖をグリコーゲンとして蓄える筋肉が増え、骨の代謝も活発になります。

元気に自立した生活をできるだけ長く送る。そのためには、筋肉を維持し、将来、フレイルやサルコペニア、ロコモなどにならないように貯金することが非常に重要です。

フレイルの予防・改善に必要な3つのポイント~大内 尉義先生に聞く~

「フレイル」という概念は、2014年の日本老年医学会の「フレイルに関する提言」に始まり、その後の「フレイルの日」(2月1日)制定によって、急速に認知されるようになりました。これらの活動の中心で、日本におけるフレイル啓発を指導されている大内尉義先生(東京大学 名誉教授、国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 顧問)にお話を伺いました。

40歳以上のフレイルの該当者数は、男性100万人、女性170万人、サルコペニアは、男性240万人、女性290万人と推計した報告があります3)。サルコペニアの診断基準は、筋力が低いことの多い女性に配慮して、男性よりも基準値が低く設定されています。男性と同じ基準で判定したら、圧倒的に女性のほうが多いということがわかります。

女性は、平均寿命は男性より長いのですが、自立度と加齢変化を調べた調査では、男性より女性はより早くから自立度が低下し、かつ、終生自立的な生活を送れる人の数は、男性は全体の10%程度に対して、女性は「何パーセント」と数字で示せるほど多くないと報告もあります4)。

健康寿命をいかに長くするか、そのためにはフレイル対策、とくに女性へのケアがより重要だといえるでしょう。

フレイルにならないため、またはフレイルになる前の状態に戻るためのポイントは、栄養と運動、そして人との絆です。

適正な栄養摂取は、年齢によって変わります。高齢期に入ったら、特に医師からの指示がない限り、むしろしっかり食べるようにしてください。しっかり食べるためには、かむ力などの口腔機能を低下させないことが大切です。口腔機能が低下するオーラルフレイルでは、フレイルやサルコペニアのリスクが2倍以上高く、さらに要介護認定や認知症のリスクも2倍以上に上ることが、国内の研究で示されています。

そのうえで、フレイル対策としては、筋肉の合成に必要なタンパク質を意識して十分に摂ることが大切です。また近年、ビタミンDの働きに関する研究が盛んになり、筋肉の合成にも関係していることがわかってきました。ビタミンDは食べ物以外に、紫外線を浴びた時に皮膚で産生されます。適度に屋外で日光に当たるようにしましょう。

運動では、筋肉にある程度の負荷のかかる筋肉トレーニングが大切です。高齢者であっても筋トレで筋肉量が増え、筋力が上昇することが証明されています。ウォーキングなどの有酸素運動だけでなく、家の中で安全にできるスクワットやもも上げ体操などを続けてください。

フレイル予防・改善の3つ目の柱は、「人との絆」です。地域の文化活動やボランティア活動の社会活動に参加している人は、フレイルが少ないことが明らかにされています。多くの人に接する機会を持つということは、間違いなく、フレイルの予防や改善にも大切です。

Part 1 若い女性のやせ過ぎ問題は待ったなし! Part 3 筋肉貯金を始めよう!